Aún recuerdo de mis estudios de bachillerato la imponente imagen de la Puerta de los Leones (Figura 1), la monumental puerta principal que daba acceso a la ciclópea ciudad de Micenas, en la actual Grecia. Construida en el siglo XIII a.C., debe su nombre a las dos leonas esculpidas en relieve que se alzan majestuosas sobre el dintel de la puerta, una frente a la otra.

Figura 1. La Puerta de los Leones, Micenas, Grecia. Wikipedia.

Aunque la imagen de esos dos felinos es probablemente la más conocida, en muchos otros objetos arqueológicos y artísticos de la cultura micénica de la Edad del Bronce se encuentran representaciones de leones. Ese fue precisamente el tema de la tesis doctoral que en 1970 defendió la historiadora Nancy R. Thomas en la universidad de Jacksonville, en Florida, de la que en la actualidad es profesora emérita. En su estudio, la profesora Thomas identificó varios cientos de representaciones de leones en objetos de las culturas minoica y micénica del Egeo. En muchos casos, las representaciones de los felinos en escenas de caza eran tan realistas, que le llevaron a sugerir que en la Grecia de la Edad del Bronce realmente existieron leones salvajes que sirvieron de inspiración a los desconocidos artistas que elaboraron esos objetos.

Pero no era la primera en hacerlo. En los escritos de Aristóteles y Heródoto se encuentran referencias a la existencia de leones en la Grecia clásica, lo que unido a las representaciones de leones en diversos objetos arqueológicos, condujeron a los primeros arqueólogos del Egeo a la misma conclusión. Sin embargo, la opinión mayoritaria era que esas imágenes podían ser simplemente importadas de Egipto o de Oriente Medio, por lo que se concluyó que no existieron leones salvajes en Grecia en la Edad del Bronce.

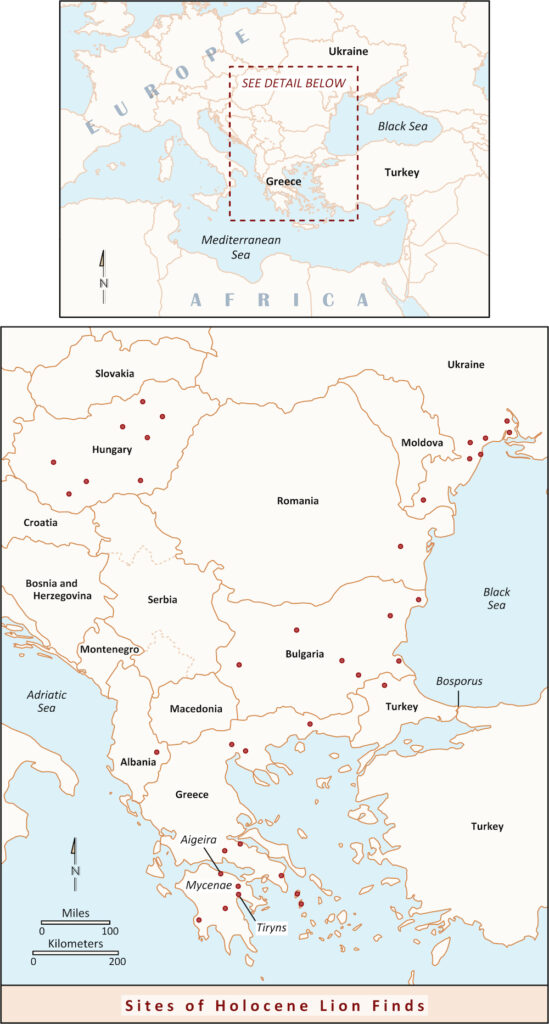

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar radicalmente cuando a partir de la década de 1970 se desenterraron en diversos yacimientos arqueológicos del sureste de Europa y Grecia numerosos huesos de leones, correspondientes a un amplio abanico temporal, que se extiende desde el 4.000 a. C, en la Edad del Cobre, hasta el siglo VII a. C. En 2012, esos hallazgos ascendían a más de un centenar de huesos, y comprendían 25 sitios diferentes en Hungría, Bulgaria, Rumanía, el sur de Ucrania, Albania, Turquía, y 13 en Grecia (Figura 2)

Figura 2. Mapa de los lugares en los que se han encontrado huesos de leones. Por Catherine Gilman/SAPIENS. Tomado del artículo de Katarina Zimmer «Los últimos leones salvajes de Europa», revista digital Sapiens, 4/01/2022. https://www.sapiens.org/es/archaeology/lions-europe/.

En ese mismo año, 2012, la Dra. Thomas presentó sus investigaciones, junto con los hallazgos de huesos de leones, en el 14 Congreso Internacional sobre el Egeo, celebrado en París. Sus conclusiones fueron entonces aceptadas incluso por los más escépticos: efectivamente, leones salvajes deambularon por el sureste de Europa y Grecia desde al menos la Edad del Cobre, y la Dra. Thomas apunta a que bien pudieron haber sobrevivido incluso hasta la época clásica, entre el 500 a. C y el 300 a. C.

Tuvieron que pasar 40 años para que su propuesta acerca de la existencia de esos grandes felinos en esa región de Europa fuera por fin plenamente aceptada por la comunidad académica. La serie de acontecimientos que tuvieron lugar para llegar a ese resultado ilustra muy bien el funcionamiento del pensamiento científico, y las conclusiones que se pueden extraer de su examen tienen validez más allá de este caso concreto.

Todo comenzó con la acumulación sistemática de evidencias materiales. La doctora Thomas elaboró un pormenorizado catálogo de cientos de imágenes de leones en objetos diversos: placas, sellos, dagas… Ello le permitió identificar numerosos ejemplos de representaciones naturalistas de leones, claramente diferenciadas de aquellas otras más esquemáticas. Solo entonces pudo disponer de suficientes evidencias como para proponer su teoría acerca de la existencia de leones salvajes en la Grecia de la Edad del Bronce.

Pero esa acumulación de evidencias rescatadas de yacimientos arqueológicos no constituye una prueba por sí misma. Lo mismo ocurre con las referencias que se encuentran en la mitología griega acerca de la existencia de leones. Según esos relatos, Hércules mató con sus propias manos a un león que atemorizaba a los habitantes de la región de Nemea, en el sur de Grecia. Y el historiador griego Heródoto escribe que los camellos del ejército del rey persa Jerjes fueron atacados por leones cuando cruzaban Macedonia para atacar Grecia en el 480 a. C. (Los nueve libros de la historia, Libro VII, CXXV), e incluso describe su hábitat natural (CXXVI).

Lo que le faltaba a la Dra. Thomas para probar su hipótesis y convencer a los escépticos era la existencia de restos de leones en el territorio en el que según ella merodearon en la antigüedad. Si alguna vez hubo realmente leones, tendría que haber restos óseos. Ya se conocían algunos huesos de leones, pero se pensaba que podían haber pertenecido a pieles de animales que se llevaron como trofeo, o a ejemplares en cautividad. Solo el hallazgo de numerosos huesos de leones en decenas de lugares arqueológicos a lo largo del sureste de Europa a partir de 1970 constituyó una prueba irrefutable de que efectivamente los leones una vez habitaron esas regiones. De nuevo, tenemos aquí la acumulación de restos materiales pertenecientes a un amplio espacio geográfico y temporal que finalmente constituye la prueba definitiva de la existencia de esos grandes felinos.

Pero nada de ello habría sido posible sin la tenacidad y paciencia de la Dra. Thomas. Ambas son requisitos imprescindibles para llevar a buen puerto una investigación científica. Y también algo de suerte, porque bien hubiera podido ocurrir que no se hubieran encontrado huesos de leones en cantidad suficiente y pertenecientes a yacimientos diversos como para constituir una prueba irrefutable. O no al menos durante su vida académica. Unos pocos huesos de esos felinos encontrados aquí y allá nunca habrían sido suficientemente convincentes, y de hecho no lo fueron al comienzo.

Junto a los factores que se acaban de enumerar, existe otro fundamental, que subyace de manera implícita en el proceso que condujo a aquella conclusión. La Dra. Thomas pudo proponer su hipótesis porque identificó, entre la multitud de objetos con imágenes de leones, un conjunto de piezas de diversa procedencia geográfica y temporal en las que esos felinos estaban representados de manera naturalista. Es decir, identificó un patrón en esa aparentemente inconexa colección de imágenes. El hallazgo de un patrón de comportamiento en fenómenos naturales, en experimentos de laboratorio, en textos históricos, o en objetos elaborados artificialmente, constituye el primer paso hacia su comprensión. Un patrón no es una explicación, pero rescata del nebuloso mundo de las «anomalías» fenómenos que de otro modo estarían condenados para siempre a permanecer en ese limbo. Pero un patrón requiere necesariamente una colección de resultados. Un hecho aislado, único, sin posibilidad de ser replicado, puede ser objeto de investigación científica, pero las conclusiones de esa investigación difícilmente trascenderán los límites del objeto en cuestión. Sin embargo, ello no le resta necesariamente valor, a la espera del hallazgo posterior de otros hechos similares.

Ahora sabemos que el legendario Hércules bien pudo haber abatido un león, o que Heródoto no hizo sino recoger en su obra informaciones sobre esos felinos que circulaban en su época. Un conocimiento perdido que ha tardado casi 3.000 años en ser rescatado del olvido . ¿Cuántos otros «Leones en el Ática» siguen esperando su paladín? ¿En qué medida los mitos, los relatos del pasado lejano, son expresiones codificadas de conocimientos y acontecimientos históricos, de experiencias así preservadas que dejaron una huella profunda en las civilizaciones en las que surgieron? Ese es uno de los temas que aborda el libro de Benjamin Olshin Lost knowledge. The concept of vanished technologies and other human histories, publicado en 2019 y del que puede consultarse la siguiente reseña publicada en la revista Llull: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7602757. Volveremos a tratar esta idea en sucesivas entradas.